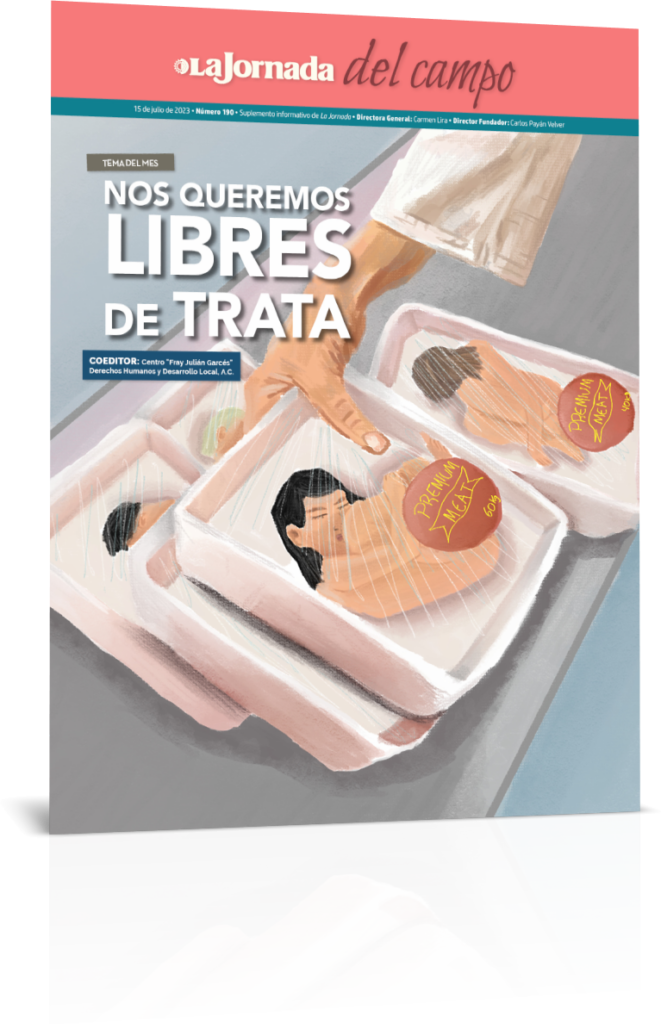

Analizar la trata de personas con fines de explotación sexual desde una perspectiva feminista, implica contribuir a la comprensión de la dominación patriarcal y proxeneta que sujeta a las mujeres en situación de prostitución a la esclavitud sexual.

¿Por qué poner en un mismo enunciado a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la prostitución?

La respuesta a esta pregunta es fundamental, ya que diferentes discursos contemporáneos las plantean como fenómenos aislados. Por un lado, se dice que la prostitución es un “trabajo sexual”, ejercido voluntariamente y que, incluso, empodera a las mujeres que lo ejercen; por otro lado, existe una postura que plantea que ambos fenómenos están imbricados, ya que, la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual es la forma de abastecer la demanda globalizada de prostitución.

Al analizar los debates que separan a las mujeres entre víctimas de trata y “trabajadoras sexuales”, es claro que se beneficia al sistema proxeneta, ya que se invisibilizan las estructuras históricas de dominación y control sobre los cuerpos, sexualidad y vida de las mujeres. Se provoca una ceguera ante la violencia cotidiana y estructural; se deja de lado la articulación entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado; se deja de ver que las más afectadas en la globalización, el extractivismo y el despojo territorial, son las mujeres, y que, ante la barbarie, siempre hay una puerta abierta, la del sistema proxeneta disfrazado de “emprendimiento”, “agencia” y “empoderamiento”. El mercado ha penetrado todos los discursos y tejidos de la vida, ha desdibujado la historia y centrado todo en un “individuo” que parece estar bajo ningún tipo de dominación.

Fragmento del texto Prostitución y trata: la violencia contra las mujeres que le conviene al Estado de Ixchel Yglesias González Báez. Doctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-CDMX)